保育料について

1号認定(満3歳以上の教育のみ)子ども

保育料

保育料は無料です。

給食費

給食費は保護者負担です。

ただし、給与年収360万円未満相当世帯(市民税所得割額77,101円未満の世帯)と、おおむね18歳未満の子どもを第1子と数えて第3子以降の子どもは、副食費(おかず・おやつ代)が免除されます。(※令和3年4月1日から、制度が拡大しました。)

※給食費は施設ごとに異なります。具体的な金額は、各施設に御確認ください。

幼稚園等の預かり保育料

保育の必要性がある子どもの預かり保育の利用料については、別途認定を受けることで無償化の対象となります。

(満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもは、市民税非課税世帯のみが無償化の対象です)

施設ごとに定められている利用料を施設へお支払いいただいた後に、利用実態に応じて月額11,300円まで(満3歳児の市民税非課税世帯の場合は月額16,300円まで)の範囲で、以下のいずれか少ない方の金額が支給されます。

(A)預かり保育で実際に支払った額(B)利用日数×日額単価450円

2号認定(満3歳以上の保育必要)子ども

保育料

保育料は無料です(延長保育料は別にかかります)。

※2歳児クラス(令和3年4月1日現在で2歳)の子どもは、年度途中に満3歳に到達することで、3号認定から2号認定に切り替わりますが、その年度中は3号認定の保育料が適用となり、翌年度より無償化の対象となります。

給食費

給食費は保護者負担となります。ただし、給与年収360万円未満相当世帯(市民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯・障害者世帯の場合77,101円未満)の世帯)と、おおむね18歳未満の子どもを第1子と数えて第3子以降の子どもは、副食費(おかず・おやつ代)が免除されます。

なお、主食は主食費を徴収する施設と、主食を持参する施設があります。

※給食費は施設ごとに異なります。具体的な金額は、各施設に御確認ください。

3号認定(満3歳未満の保育必要)子ども

保育料

保育料は、世帯の市民税額の所得割額を基礎に決定しています。

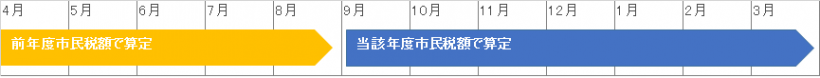

- 令和3年4月分から8月分までの保育料は令和2年度の市民税額により算定します。

- 令和3年9月分から翌年3月分までの保育料は令和3年度の市民税額により算定します。

- 保育料算定時に市民税額が不明の世帯については暫定の税額で算定し、調査等で税額が判明した後、遡及して再算定を行います。

- 市民税所得割額は、調整控除を除き、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除を行う前の額を適用します。

- 保育料の算定は、父母の市民税額を合算して行います。

ただし、同居の祖父母等(住民票上世帯を分けている場合も含みます。)が、家計の主宰者と判断できる場合は、父母以外の市民税額を含めて算定を行います。- 父母の給与年収が合計103万円以上:父母のみの市民税所得割額で保育料を決定

- 父母の給与年収が合計103万円未満:父母の市民税所得割額+同居祖父母等の税額が最も多い者の市民税所得割額で保育料を決定

(申出により、生計が父母の収入によって成り立っていると認められる場合は父母のみの市民税所得割額で保育料を決定します。)

- 政令指定都市の市民税率は、平成30年度から6%から8%に変更されていますが、保育料の算定には旧税率6%を用いて計算します。

| 番号 | 階層区分 | 【ひとり親世帯・障害者世帯以外】 保育標準時間 |

【ひとり親世帯・障害者世帯以外】 保育短時間 |

【ひとり親世帯・障害者世帯】 保育標準時間 |

【ひとり親世帯・障害者世帯】 保育短時間 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||

| 2 | 市民税非課税世帯 (均等割及び所得割非課税世帯) |

0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||

| 3 | 市民税所得割額の合計額 48,600円未満 |

13,000 (第2子の減免適用後:6,500) |

10,000 (第2子の減免適用後:5,000) |

3,250 (第2子の減免適用後:0) |

2,500 (第2子の減免適用後:0) |

||||||||

| 4 | 市民税所得割額の合計額 48,600円以上57,700円未満 |

21,000 (第2子の減免適用後:10,500) |

18,000 (第2子の減免適用後:9,000) |

5,250 (第2子の減免適用後:0) |

4,500 |

||||||||

| 市民税所得割額の合計額 57,700円以上77,101円未満 |

21,000 (第2子の減免適用後:10,500) |

18,000 (第2子の減免適用後:9,000) |

5,250 (第2子の減免適用後:0) |

4,500 (第2子の減免適用後:0) |

|||||||||

| 市民税所得割額の合計額 77,101円以上97,000円未満 |

21,000 (第2子の減免適用後:10,500) |

18,000 (第2子の減免適用後:9,000) |

21,000 (第2子の減免適用後:10,500) |

18,000 (第2子の減免適用後:9,000) |

|||||||||

| 5 | 市民税所得割額の合計額 97,000円以上169,000円未満 |

29,000 (第2子の減免適用後:14,500) |

26,000 (第2子の減免適用後:13,000) |

29,000 (第2子の減免適用後:14,500) |

26,000 (第2子の減免適用後:13,000) |

||||||||

| 6 | 市民税所得割額の合計額 169,000円以上301,000円未満 |

40,000 (第2子の減免適用後:20,000) |

37,000 (第2子の減免適用後:18,500) |

40,000 (第2子の減免適用後:20,000) |

37,000 (第2子の減免適用後:18,500) |

||||||||

| 7 | 市民税所得割額の合計額 301,000円以上 |

51,000 (第2子の減免適用後:25,500) |

48,000 (第2子の減免適用後:24,000) |

51,000 (第2子の減免適用後:25,500) |

48,000 (第2子の減免適用後:24,000) |

||||||||

※この表にある額は、保育料の減免・免除の内容を反映した額です。

保育料の減免・免除について

第2子減免

保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設に同時就園している兄姉がいる場合、第2子は半額となります。

ただし、市民税所得割額57,700円未満の世帯(第3階層及び第4階層の一部)は、同時就園の条件が無く、生計同一の子どもを減免の対象として数えます。

第3子以降の免除

おおむね※18歳未満の子どもを3人以上養育している(原則住民票上も同一世帯で、生計を共にしている)世帯では、第3子以降は無料となります。

※18歳を超えていても保護者が扶養している大学生等(転出者含む)については、22歳までを第1子として算定を行います。

ひとり親世帯・在宅障害児(障害者)のいる世帯

市民税所得割額77,101円未満の世帯(第3階層及び第4階層の一部)は同時就園の条件がなくなり、第1子は1月4日、第2子以降は無料となります。

給食費

保育料に給食費(主食費及び副食費)が含まれています。

その他

すぎのこ三島幼稚園の保育料については、月額25,700円までの範囲で無償化されます。

なお、給食費や預かり保育料については、1号認定と同様の取り扱いとなります。

保育料の納入について(市内公立保育園・私立保育園)

保育料は、毎月27日(振替日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)口座振替により納付していただきます。

口座振替ができなかった場合は、納付書を送付いたしますので金融機関等で納付をお願いします。(納入通知書に記載されている納期限後でも、お手持ちの納入通知書で納付していただけます。)

納期限は、当月の月末です。

督促状を送付しても納付がないと、滞納処分として預貯金・給与などの差押を行う場合があります。

※認定こども園、地域型保育施設については各施設へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 保育課 給付係

〒329-2792

栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-0036

ファックス番号:0287-37-9156

お問い合わせはこちら

- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2021年11月30日